ステッピングモーター、その知られざる実力

読者の中には、「ステッピングモーターなんて見たことない」という人もいるかもしれない。

しかし、高精度な制御が要求される駆動系の動力源として、FA用途から半導体やFPD、太陽光パネル製造装置、医療機器、分析機器、精密ステージ、金融系装置、包装などの食品機械、カメラの絞り調整と実に幅広い用途・分野で採用されているのだ。

ではなぜ、幅広い用途・分野でステッピングモーターは選ばれ続けているのか。案外知らない、知られていないその理由を探ってみたいと思う。

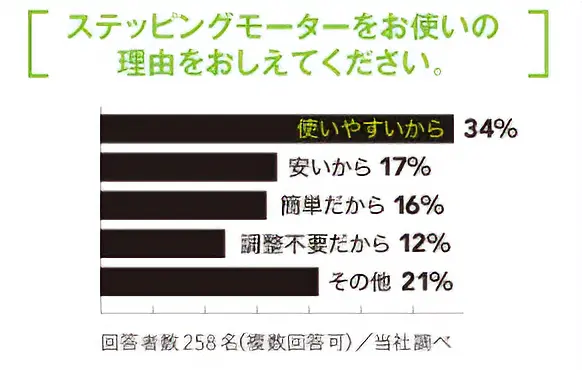

「使いやすさ、簡単さ」「低コスト」がポイント

実際にステッピングモーターを使用しているユーザーに聞いてみると、「使いやすさ、簡単さ」「低コスト」が魅力だと言う。なるほど、ステッピングモーターのシンプルな構造・システム構成が、このような声につながっているのだろう。しかしそうは言っても、精度やトルクなど、モーターとしての実力は本当に十分なのだろうか。サーボモーターなど他の制御モーターとの差異も実際使っていないとイマイチ分かりにくい。また「検討するには情報が少なく不安」という声もチラホラ。特に若いエンジニアの中には「制御モーターといえば、サーボモーターで決まりでしょ」と思い込んでいる人も。

でもちょっと待って欲しい。ステッピングモーターは、その特性を知り、要求動作によって使い分けることで、確実に装置のコストダウンを実現できるモーターなのだ。では、ここからは意外と知られていないステッピングモーターの特性や技術情報を、分かりやすい形で紐解いてみたい。本当に使えるモノなのか、サーボモーターとの差についてなど、漠然と感じている疑問や誤解をスッキリと解消してもらおう。

実際にステッピングモーターを使用しているユーザーへの調査では、ステッピングモーターの構造・システム構成に由来する「使いやすさ、かんたんさ」 「低コスト」の面で特に評価されていることがわかりました。

RKⅡシリーズ

フルデジタル制御のドライバを使用し、高効率、低発熱、低振動を実現した5相ステッピングモーター。

定価45,600円~(モーター、ドライバ、1mケーブル含む)という価格も大きな魅力。

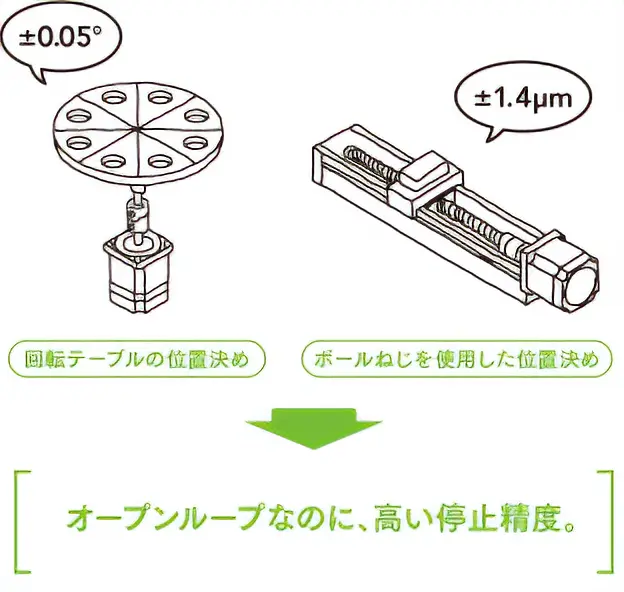

むしろ優れている!驚きの「停止精度」

「停止精度はあまり高くないのでは」と考えていたら、しっぺ返しを食らうことになるかもしれない。むしろ、ステッピングモーターは停止精度に優れているのだ。その特長に、オープンループで正確な制御が可能だという点がある。たとえばRKⅡシリーズを使用して回転テーブルの位置決めを行った場合、その停止精度は±0.05度以内(無負荷時)。誤差はステップ間で累積しないので、高精度な位置決めができる。エンコーダを必要としないモーター構造は、ステッピングモーターの駆動システムがシンプルであること、安価であることにもつながっている。

実は、

停止精度がすごい!

【使用条件】

●使用モーター RKⅡシリーズ

●ボールねじのリード10mm

↓

停止精度±1.4μm

一般的に研削ボールねじの精度は±10μm。

転造ボールねじの場合はさらに、精度がさがり±20μmなので、ステッピングモーターの停止精度がボールねじの精度より十分に高いのがわかる。

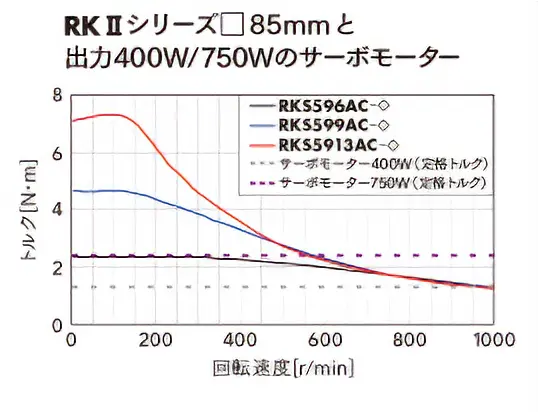

「中・低速域」なら、おまかせを!

次に中・低速域のトルクの高さも見逃せない。サーボモーターは中速域から高速域まで、フラットにトルクを発生させられるのが特長。多回転テーブルなどロングストロークの(回転量が多い)運転に向いている。

一方、ステッピングモーターのトルク特性はフラットではない。中・低速域のトルクカーブがぐっと高く、高速域ではトルクが下がっていく傾向がある。サーボモーターが苦手とする超低速領域で安定した回転が得られるほか、ショートストロークの(回転量が少ない)運転に必要な速度域で高トルクを発生するため、回転テーブルの角度割り出し、インチングなどに有利という。

この特性を前提に、現在サーボモーターを使っているなら「最高速域まで有効に使っているか?」を考えてみると面白そうだ。というのも、ショートストロークでは位置決め時間自体が短いので、最高速に達する間もなく減速、停止してしまう。つまり、実際にはそこまで高速特性が必要ない場合が多いのだ。また、実際の使われ方をみると、ストロークを問わず高速運転自体していないことも多い。最近は安くて特性のいいステッピングモーターが出てきているので、もし置き換えられるならコストダウンが期待できるというわけ。先入観を持たず、用途に応じて使い分けることが、デキるエンジニアへの第一歩だ。

実は、

中・低速が得意!

中・低速域のトルクが特に大きいステッピングモーター。代表的な特性図はこんな感じ。(左下)

例えば取付角寸法85mmの製品では1000r/minのとき、400Wサーボモーターの定格トルク相当。

より低い速度域では最大で5倍以上のトルクを出すことができる。短距離の位置決めなら、この低・中速域のトルクが高いことが重要。

ステッピングモーターのトルクを分かりやすく出力換算すると、あくまで目安だが、下記のようになる。(右下)

ステッピングモーターって

出力に換算すると何Wくらい?

| 取付角 寸法 |

品名 | 定価 | モーター出力 (目安) |

|---|---|---|---|

| 42mm | RKS543 | 43,400円~ | 50~100W相当 |

| RKS544 | 43,500円~ | ||

| RKS545 | 44,300円~ | ||

| 60mm | RKS564 | 47,800円~ | 100~200W相当 |

| RKS566 | 48,400円~ | ||

| RKS569 | 48,900円~ | ||

| 85mm | RKS596 | 54,100円~ | 200~400W相当 |

| RKS599 | 58,300円~ | ||

| RKS5913 | 62,700円~ |

※RKⅡシリーズで算定

取付角寸法42mmの場合はサーボモーターの

50~100W相当、同じく85mmの場合は400~700W

相当になります。シリーズや型番にもよりますが、

選定する際の目安としてお役立てください。

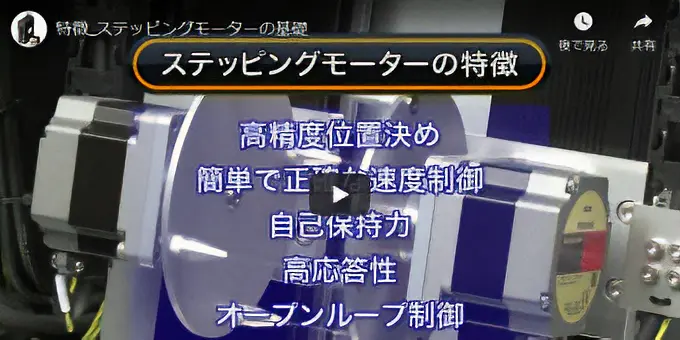

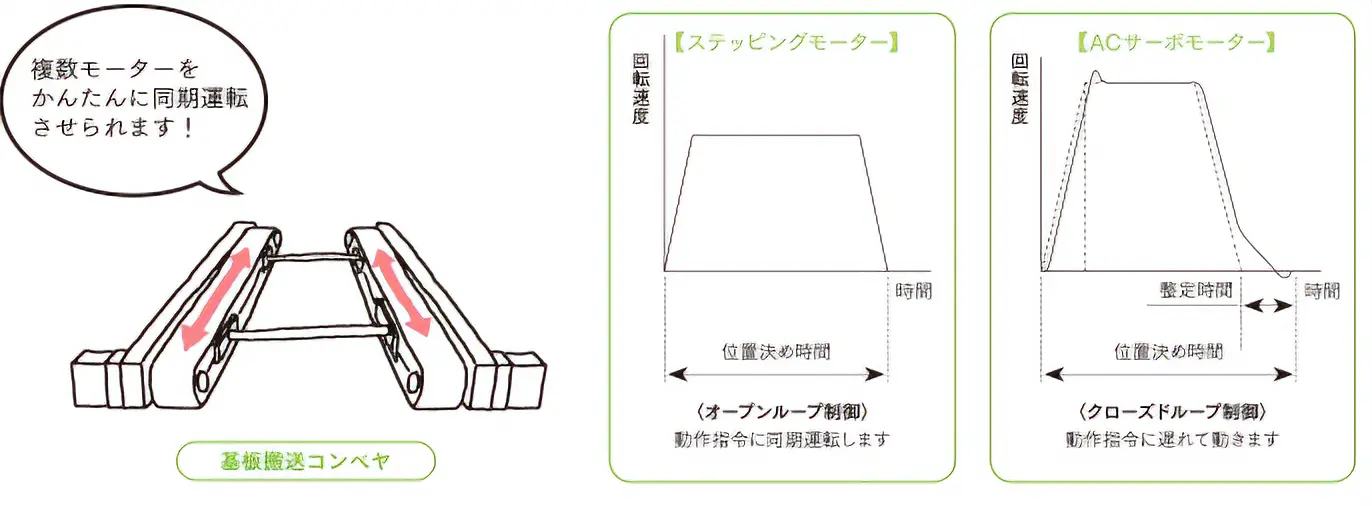

高い応答性と優れた同期性

3つ目に注目するのが、何といっても応答性。指令がモーターに一方的に伝達される「オープンループ制御」は、指令への追従性がとても高い。エンコーダのフィードバックを待つサーボモーターの場合は、指令に対して〝遅れ〟があるが、ステッピングモーターはパルスに同期して動作するので、〝遅れ〟がほとんどなく、応答性が高いのだ。こうした理由から、複数モーターを同期運転させる使い方などが特性的に適している。例えば、2台のコンベヤにそれぞれモーターを取り付け、基板を挟んで搬送するといった使い方がある。

実は、

応答性が高い!

応答性デモンストレーションを見てみよう!

こんな用途が得意!

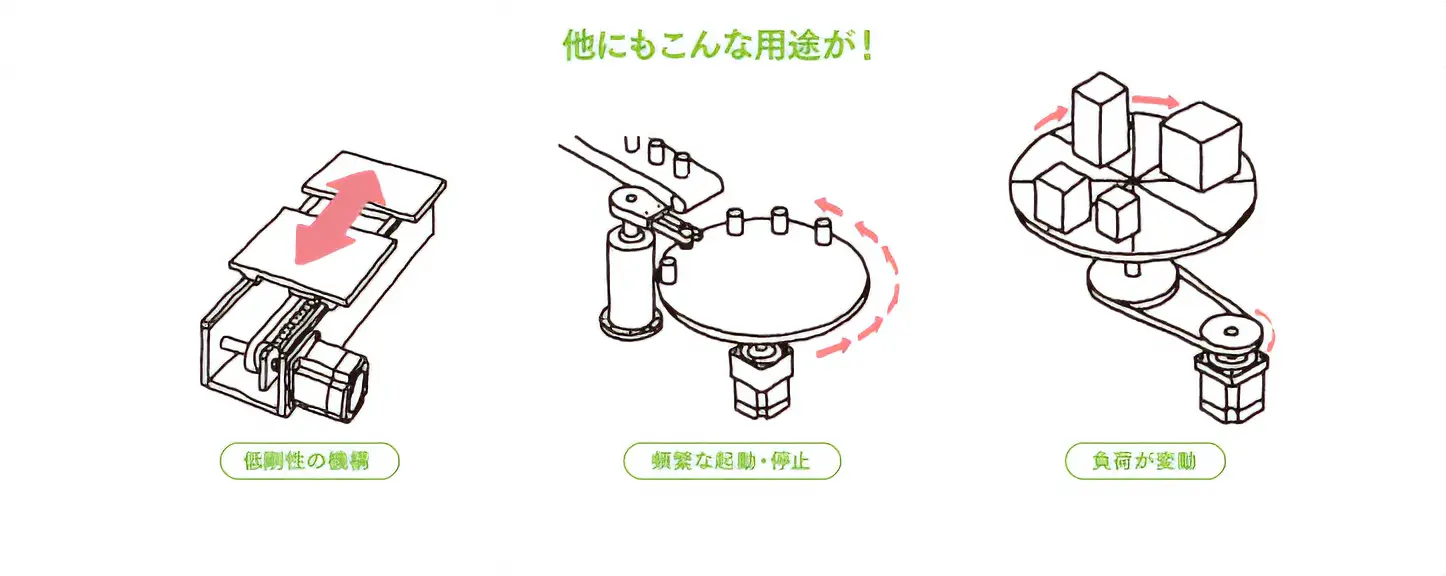

「結局、何に使うといいの?」というわけで、最後はおすすめ用途をご紹介。

頻繁な起動・停止をおこなうインチングのほか、振動が嫌われる画像検査処理機器の位置決め、サーボモーターでは調整が難しいカム駆動などの動作、負荷が変化したり、ベルト駆動のような剛性が低い機構が大好物。もちろん、ボールねじ駆動からベルト駆動に置き換えて大幅にコストダウンするなんてアイデアも実現できる。なにより負荷、慣性、剛性の変化があっても調整が不要なので、日々業務に追われて忙しい僕らにはうれしい限りだ。