ついに小型モーターの省エネ規制が本格化

中・大型を中心に導入が進められてきたモーターのエネルギー効率規制だが、2021年は大きな変化を迎えた。欧州連合(EU)が対象を小型モーターまで拡大したのだ。世界的なムーブメントであるSDGs(Sustainable Development Goals)にも関係するこの動き。具体的な規制内容を紹介していこう。

EUでエネルギー効率規制の範囲が拡大

モーターの効率に関する規制は、十年ほど前から世界の主要な地域において広がり始め、日本でも2015年に省エネ法のトップランナー制度にモーターが導入された。つまり、決して目新しい動きではない。しかし2021年の変化はインパクトが大きい。EUで対象範囲が大幅に拡大されたのだ。これまでは出力の下限が0.75kW(750W)だったが、小型モーターも含まれる0.12kW(120W)まで一気に引き下げられた。このクラスは工場や倉庫などで見かける小型のベルトコンベヤにもよく使用されているので、身近な話題に感じられるのではないだろうか。では、改めて規制内容について確認しよう。

今回の動きは、エコデザイン指令のモーターに関する委員会規則が対象範囲を拡大し2021年7月1日より施行された。出力0.12kW~0.75kWの三相モーターが対象に追加されている。冷却ファンが備わっていないモーターを除き効率クラスはIE2以上が要求されている。高効率=低発熱=ファン不要と言うわけだ。なお単相モーターは2023年7月1日から対象となる。

中国でも見られる規制の変化

中国国家標準GB18613の改正に伴い対象範囲が見直され2021年6月1日より施行された。効率クラス3級以上、出力は0.12kW~1000kWが対象となる。EUとは異なり単相モーターも同時に適用が始まる。また、これまで三相モーターの3級の効率値はIE2相当だったが、IE3相当に引き上げられている。

なお、これらの規制はモーター単体だけでなく、装置に組み込まれたモーターも対象になる。要求を満たさなかった場合はEUや中国で流通できなくなるため、グローバルにビジネスを展開しているユーザーにとっては由々しき事態だ。

求められる小型モーターの高効率化

すでに述べたようにモーターの効率に関する規制は以前から消費電力が大きい中・大型モーターを中心に進められてきた。しかし、モーターアプリケーションが消費する電力量の割合は依然として高く、今や世界の50%を超えると言われている。また今後、少子高齢化による労働力不足をおぎなうため、様々な装置の自動化や小型化が進んだ場合、小型モーターの使用量はさらに増加するだろう。

冒頭で触れたSDGsが掲げる17のゴールには、クリーンなエネルギーや気候変動、環境保護への取り組みなどが含まれている。これらの達成には高効率モーターのさらなる普及は重要な課題である。これまでは消費電力が小さいことから規制対象としての優先順位は高くなかったが「塵も積もれば山となる」。今後は注目してほしい。

インバータにも最強コーディネート 小型も高効率に進化中

EU・中国を除けばいまのところ120Wにも満たないような小型モーターは規制外とはいえ、効率がいいモーターがあるならそちらを採用しておきたいところ。複数台使用や長時間運転をするなら、省電力化でランニングコストを下げられるし、装置に組み込むなら、エンドユーザーへの省エネ性向上アピールも可能だ。日本国内でも高まる省エネニーズを背景に、すでに高効率の小型モーターが登場している。

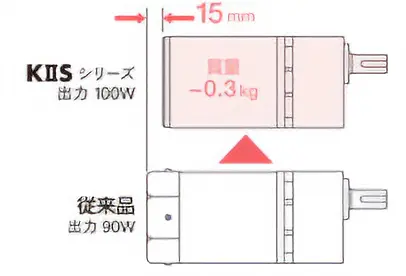

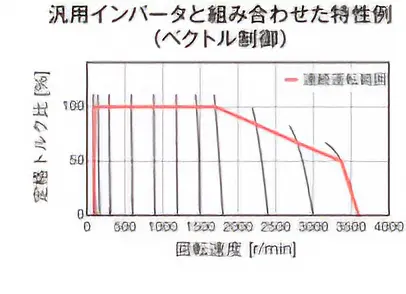

オリエンタルモーターの三相モーター KⅡSシリーズは、最大効率80%と、IE4の基準値を超えた200Wモーター、効率化で従来の90Wと同じサイズのまま最高出力を向上させて誕生した100Wモーターなどを揃える新シリーズだ。エネルギーロスが少ないため消費電力が低減され、発熱も小さい。そのため、このモーターは後部の冷却ファンがない全閉タイプ構造になっていて、従来よりも小型静音だ。さらに、モーター内部の軸受けを一新。120Hzまでの回転に耐える軸受けを使い ※、ローター回転バランスを製造過程で厳しくチェックしている。高効率化のため巻き線設計も見直されているから、V/f制御、ベクトル制御問わず汎用インバータと併用して高速まで回しても、高特性を発揮できるモーターに仕上がっているぞ。価格は、高効率モーターなのに従来品より低価格で驚きだ。

KⅡSシリーズ

- ●80mm-30W

- ●90mm-40W、60W、100W

- ●110mm-200W

従来の三相モーターより安価でありながら、高効率な新設計三相モーター。

ファンレス、小型。

効率化によりモーター後部の冷却ファンが不要に。

粉塵の吸い込み、巻き上げがなく、静音化。

インバータで

駆動しても高特性。

●インバータのパラメータは、

モーター出力に合わせた

設定が必要です。

安い・小型・簡単 単相の速度制御モーターも進化

進化したのは一定速モーターばかりじゃない。単相モーターを使用するACスピードコントロールモーター(ACスピコン)も大きな変化を見せている。

進化したのは一定速モーターばかりじゃない。単相モーターを使用するACスピードコントロールモーター(ACスピコン)も大きな変化を見せている。

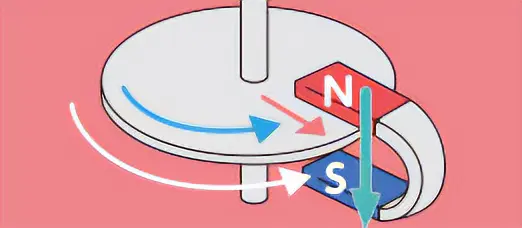

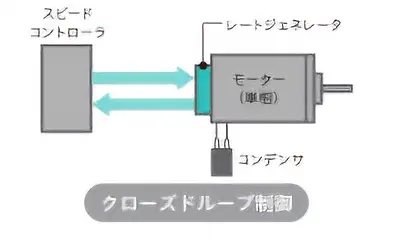

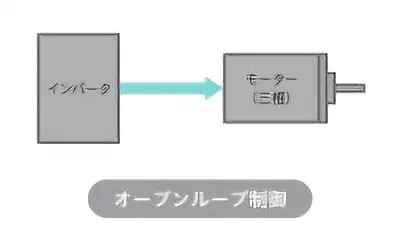

ACスピコンは、レートジェネレータ付の単相モーターから回転状態を専用回路にフィードバックし、実回転数と指令回転数を比較。位相制御で供給電圧を変化させることで回転速度をコントロールする、クローズドループ制御のモーターだ。変速できるという共通点はあるものの、電源周波数を変化させ回転速度をオープンループ制御でコントロールするインバータとは、制御の仕組みだけでなく特性も異なる。このACスピコンで初めて登場したデジタル回路採用の製品、 DSCシリーズに注目したい。

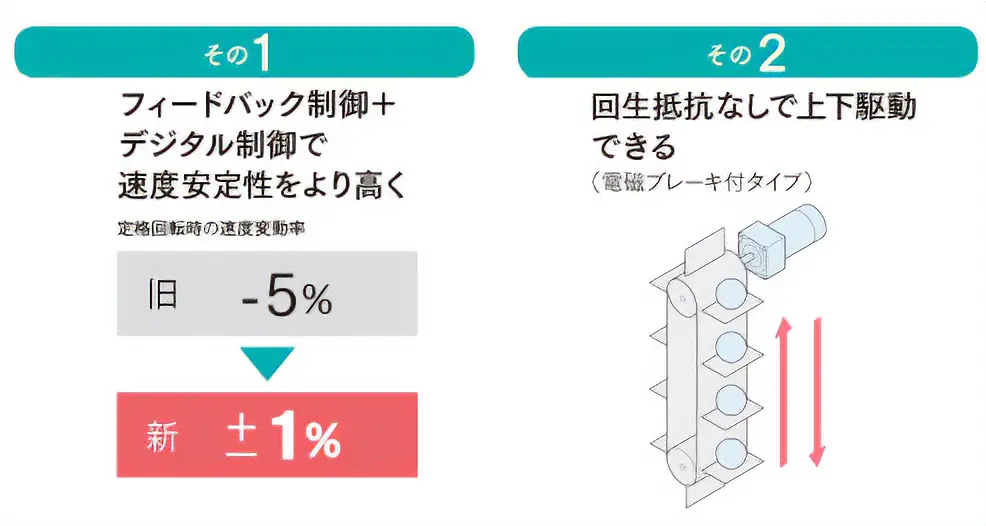

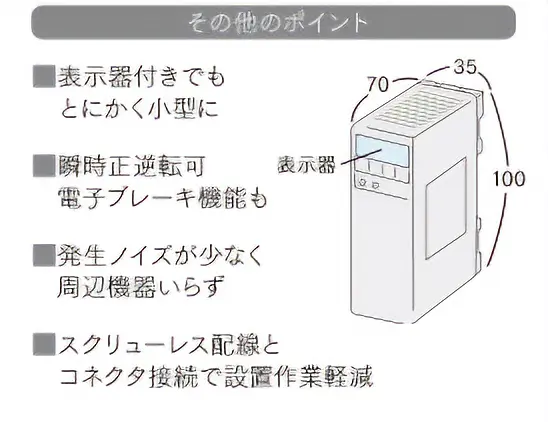

これは従来のアナログ回路の大半をデジタル化してCPUに取り込み、回路部品を大幅に削減したもの。そのため、かつてない小型化と低価格が実現されている。また、CPU処理で速度指令値と速度検出値の偏差をゼロに近づけることが可能になったため速度変動率がマイナス5%からプラスマイナス1%へと大幅に向上した。速度制御向きの簡単でシンプルな機能と小型なボディ、そして低価格ながら速度の安定性や信頼性が高いのが魅力だ。

これは従来のアナログ回路の大半をデジタル化してCPUに取り込み、回路部品を大幅に削減したもの。そのため、かつてない小型化と低価格が実現されている。また、CPU処理で速度指令値と速度検出値の偏差をゼロに近づけることが可能になったため速度変動率がマイナス5%からプラスマイナス1%へと大幅に向上した。速度制御向きの簡単でシンプルな機能と小型なボディ、そして低価格ながら速度の安定性や信頼性が高いのが魅力だ。

インバータは多機能が魅力である一方、シンプルな速度制御には不要な機能や回路も多いため、現在より小型・低価格に進化するのは難しい。もしコストダウンや小型化、安定した速度制御を実現したいなら、一度ACスピコンを検討する価値があるだろう。インバータとACスピコンには、他にも制御方法に由来する特徴の違いが色々あるので、特徴を生かした選定をしていこう。

ACスピコンの進化でインバータとの

使い分けメリットが大きくなった!

進化したACスピコン ココが使える

ACスピードコントロールモーターユニットDSCシリーズ

標準・電磁ブレーキ付・直交軸ギヤードタイプ(中実軸、中空軸)がラインアップされたニューカマー。実速度が表示できるのが便利。

定価

21,750円~

ACスピードコントロールモーターと

三相モーター+インバータの比較

| 比較項目 | 位相制御 スピードコントロールモーター+コントローラ |

三相モーター+インバータ | |

|---|---|---|---|

| 選定のヒント | ● 90W以下、単相電源のとき、 小型・低コストで構成可能 ● 調整レスで使用可 ● 指令速度追従性が高い ● ノイズ発生量が圧倒的に少ない |

● 使用中の三相モーターを変えずに速度調整が可能 ● 速度追従性は気にせずとにかく回したい ● インバータ1台で複数軸のモーターを回したい ● 高い起動トルクが得られる |

|

| 入力電源 | 単相電源 | 三相電源、単相電源 | |

| 制御 |

|

|

|

| 速度設定方法 | 内部アナログボリューム/外部アナログボリューム/ 外部直流電圧 |

外部アナログボリューム/外部直流電圧/ 通信設定 |

|

| 消費電力量 | DSCシリーズ(モーター+スピードコントローラ) 90W-60Hz 200V:211W |

KⅡSシリーズ(モーター単体) 100W-60Hz 200V:135W |

|

| 速度範囲 | 50Hz 90~1400r/min(1:15) 60Hz 90~1600r/min(1:17) |

90~3600r/min(1:40) | |

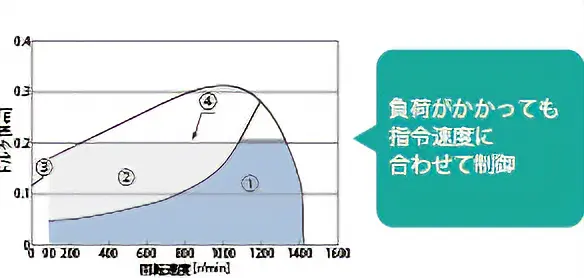

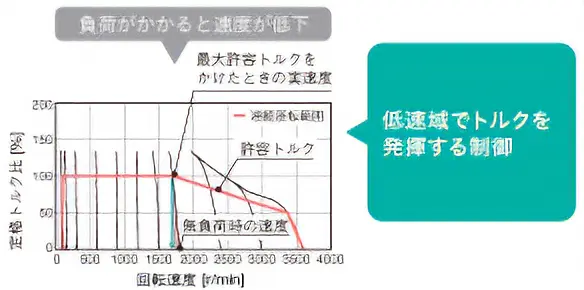

| トルク特性 |

①連続運転領域 |

|

|

| 速度変動率 (参考値) |

±1%程度 | -10%程度(V/f) | |

| ノイズ |

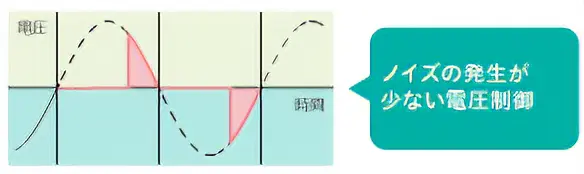

少ない 交流電圧を直接オン・オフできるスイッチング素子(トライアック)を使用。印加電圧の半サイクルごとの波形の一部を切り取って電圧の大きさを変えている。  1周期で2回のスイッチングがおこなわれる。 [条件] |

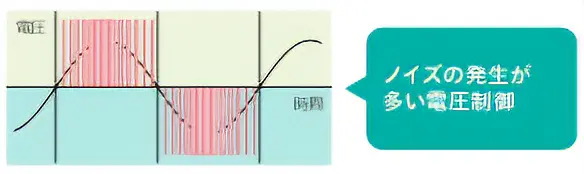

多い インバータ部でスイッチング素子を交互にオン・オフすることでモーター駆動のための交流電圧を作っており、オン・オフのタイミングを変えることで周波数を変えている。また、オン・オフ時間の比率を変化させて平均電圧の大きさを変えている。  1周期で300回のスイッチングがおこなわれる。 [条件] |