1920年代から1960年代に作られた小型ACモーターの古い写真。

古い順に並べ替えると?

フランジ取付タイプ

同期モーター

ベッドタイプ

1/30馬力(25W)整流子モーター

フランジ取付タイプ

インダクションモーター

ベッドタイプ

同期モーター

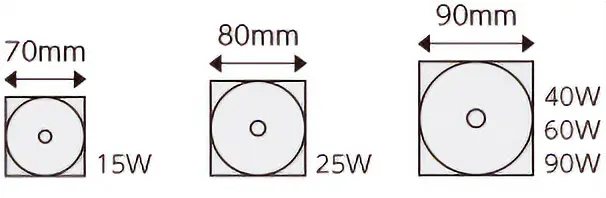

小型ACモーターの取付角寸法と出力の関係は、一般的に80mmが25W、90mmが90W…と、どのメーカーも同じ。

この寸法と出力の関係はどのように決めた?

- 海外のメーカーの規格を基準に決めた

- 国(日本)が独自に基準を決めた

- 日本のメーカーが独自に基準を決めた

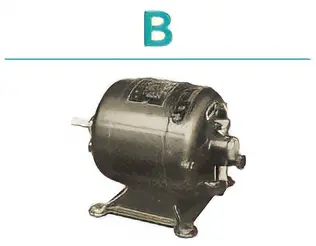

1923年(大正11年)に手作りで製作された[B]。当時一般的だった整流子(ブラシ付)モーターで、外形は相当大きく、当時はオシログラフなどに利用されていました。

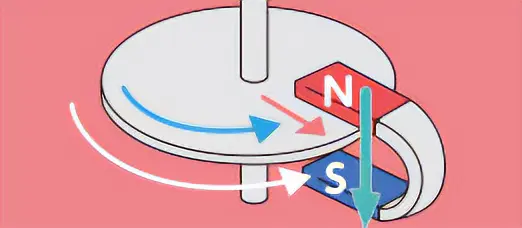

戦後、テレタイプなどの通信・電信用機器に[D]のような同期モーター(シンクロナスモーター)が利用されるようになります。また、モーターの取り付けもベッドタイプからフランジ取付タイプに移行していきました。この頃には、同期モーターのほか、誘導電動機(インダクションモーター)などもフランジ取付タイプの標準品として登場[A]。徐々に量産化されていきました。

60年代後半には複写機などに利用される一方、用途の広がりに伴い、動力用モーターが求められるように。1966年に登場した高トルクな Kシリーズ[C]は、動力用モーターの定番として多くの用途に採用され、後継機種もロングセラーになりました。そのDNAは現在の最新機種にも引き継がれています。

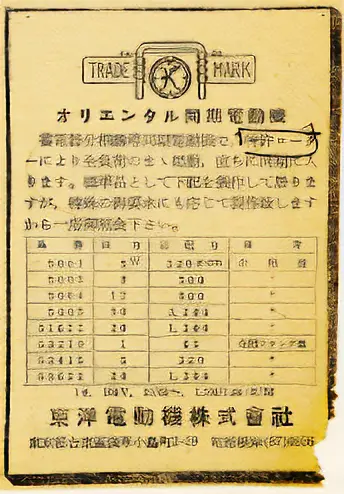

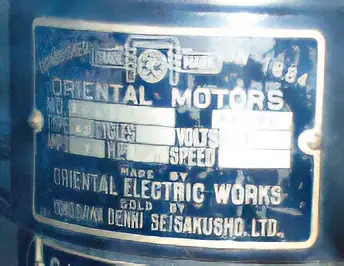

整流子電動機の銘板にORIENTAL MOTORの文字。受注生産なので、お客様の社名入り。

取付角寸法と出力の基準が生まれたのは終戦後の日本。当時のモーターは整流子電動機が主流で、すべてがベッドタイプの特注品。また、手作りが当たり前の時代でした。1950年、経済成長が加速するなか、これからは高価で時間がかかる特注品を抜け出し、生産コストを下げて量産化することが必須…そう考え、社員5人で事業を復興させようとしている会社がありました。東洋電動機株式会社、のちのオリエンタルモーターです。

同期電動機・誘導電動機などを作りながら「ベッドタイプから安価で使いやすいフランジタイプへ」「受注生産から標準品販売へ」を掲げて型番、出力の分類・整理に着手し、標準化を推進。「あくまで装置部品のひとつとして、メーカーの注文に応じて各々オリジナルを造る」という業界の常識に対し、価格、納期で必ずメリットになると説得を重ね、1957年、22機種の標準化モーターを発表しました。その標準化モーターが示したサイズは世に広く受け入れられ、いまでは世界中の小型モーターで採用されるスタンダードになっています。