空気が流れる原理から、制御盤設計の基本を学ぼう!

-

あら、学くん。難しい顔して何を悩んでいるの?

-

制御盤の冷却について勉強会をすることになったのですが、そもそも制御盤設計のポイントが分からないんです。

-

制御盤を効率よく冷却するためには「空気の流れ」を理解することが大切なの。

今日は空気が流れる原理を中心に、制御盤設計の3つのポイントを確認していきましょう。ちなみに、ファンを設置する際の適切な位置は覚えているわよね? -

もちろんです!暖かい空気を吐き出すために、上側に吐出用のファンをつけて、冷たい空気を取り込むために下側に吸込口、もしくは吸込用のファンをつけるんでしたよね。

-

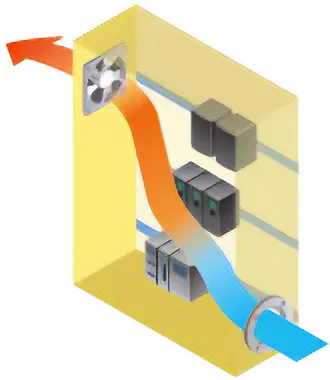

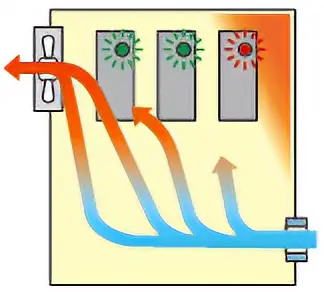

その通り!まず、1つ目のポイントが「暖められた空気の特性を理解すること」。

冷たい空気は暖められると、上方へ流れる特性があるの。制御盤内に設置する機器も、この特性を考慮して配置を考えましょう。一般的に、制御機器の中でも特に頭脳の役割を持つPLCは、コンデンサの寿命低下を避けるために低い位置に配置。モーターを制御しているドライバはその上。電源系(ブレーカ、変圧器)のように熱を発生する機器や熱の影響を受けにくいリレー等は、高い位置に配置するとより効果的と言えるわ。● 制御盤のイメージ

-

…お客様にたびたび“同じ箇所のドライバ”から過熱アラームが出て困っている、と言われたことがあります。そのドライバは上部に設置していたようですが、原因が分かりません…。

-

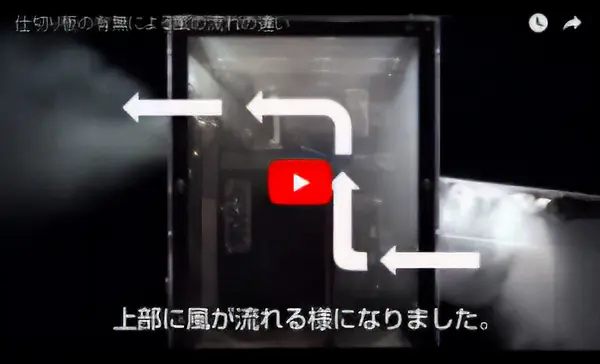

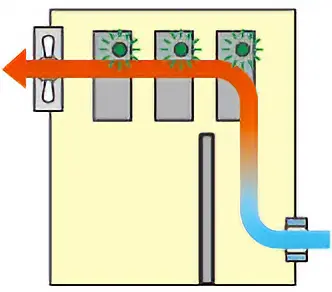

2つ目のポイントは「目的の場所へ空気を送ること」。

もしかしたら、これができていないのが原因かもしれないわね。煙を使って実験をした動画があるから、まずはこちらを見てみましょう。-

● お客様の制御盤内の様子

-

● 仕切り板を設けた場合

-

-

アラームが出ている箇所のドライバ(盤内右上)には、空気(風)があまり流れていなかったんですね。

-

そう。単にファンを取り付けただけだと、空気の流れが出来ず、冷やしたい場所にうまく空気を送れないこともあるの。

そこで、仕切り板を設けることで、空気の流れを作るってわけ。 -

冷やしたい場所に確実に送風するということですね。

-

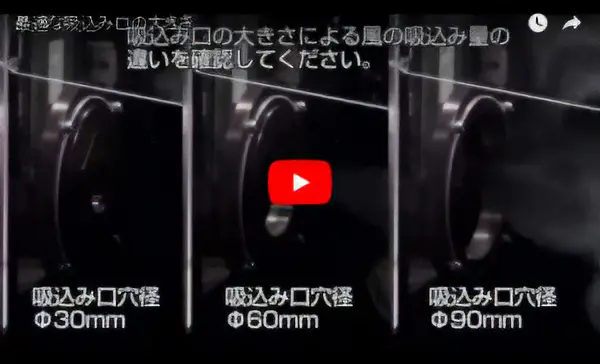

その通り!さて、最後のポイントは「効率的に空気を入れ換えること」。

ここで質問。ABCのうち空気を効率的に取り込める吸込口の大きさはどれだと思う?

| 筐体 | A | B | C |

|---|---|---|---|

|

|

|

|

| 吐出口 > 吸込口 | 吐出口 = 吸込口 | 吐出口 < 吸込口 | |

| 吸込量 | Bに対して少ない | - | Bに対して変わらない※ |

- ※ ファンモーターの能力が飽和状態にある場合は、吸込量に変化はありません。

-

吸込口が大きいと、空気がたくさん入ってくるからCです。

-

残念。答えはBよ!

空気の吸込量は、吐出口に取り付けたファンの能力によって決まるの。吸込口はファンの取付穴面積と同程度の大きさを確保すれば、吐出量とほとんど同じ量の空気が入ってくるから、効率よく空気の入れ換えができるわ。吸込口を大きくしたからといって、空気がたくさん入ってくるわけではないのよ。 -

なるほど~。

-

実際には制御盤内に配置された機器がたくさんあると、空気が流れにくくなってしまうから考慮しないとね。このような圧力損失が大きい場合の対策について、以前教えたけど覚えてる?

-

…復習します。

-

もう、学くんったら。それに、ファンを選定するためには、実装密度だけでなく、制御盤のサイズや材質、機器の発熱量を考える必要もあるから条件の確認が大切ね。

-

う~ん、考えることがいっぱいでファン選定って難しそう…

だけど、オリエンタルモーターには選定サービスがあるから安心ですね。 -

そうね。WEBサイト、FAX、メール、電話から無料で利用できて、専任スタッフが最適な製品をご紹介するわ。さらに、WEBサイトには必要風量の計算をお客様自身でできる技術サポートツールもあるのよ。

-

そうでした!お客様にもぜひご活用いただきたいですね!