【内製事例】オリエンタルモーターの自社生産設備における内製ロボットの投入

現在、あらゆる産業の生産現場でロボットの需要が増加しています。それにともない自社の実情に合ったロボットを求める声も少なくありません。多くのロボットの製作事例を公開しているオリエンタルモーターにも、ロボット内製の可能性について、お客様からの問い合わせが増えています。そこで今回、オリエンタルモーターの生産設備で内製ロボットを立ち上げた経験のある生産技術担当者に話を聞きました。

概要まとめ動画

実例の概要です。内製スカラロボットの実際の動きもご確認いただける動画です。

市販製品では難しい、既存生産ラインへのロボット設置

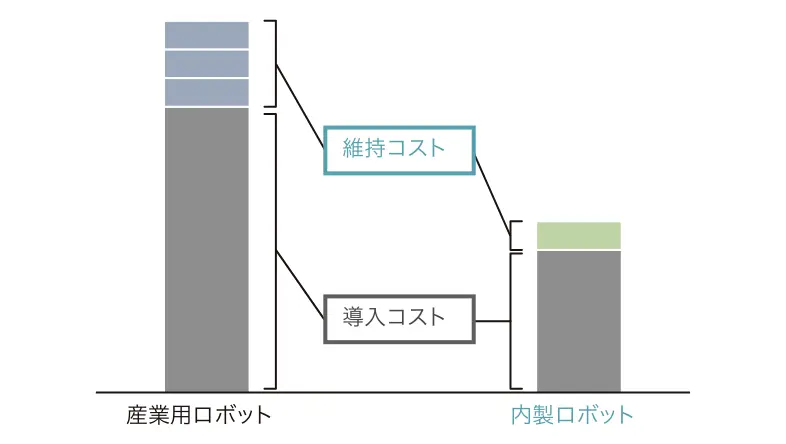

生産年齢人口の減少により、近年、省人化や自動化に対する注目度が高まっています。その一方で、市販の産業用ロボットは、サイズの制約から既存の施設への後付けが難しく、コスト面でも初期投資費用が高額になるため、導入障壁が高いと言えるでしょう。こうした課題に対するひとつの解決策となるのが、ロボットの内製化です。

オリエンタルモーターでは、自社モーターやドライバを組み込んだ内製ロボットを積極的に活用。2019年度比で自社製品の生産性130%という全社的な目標に向けて、内製ロボットが大きな役割を果たしています。

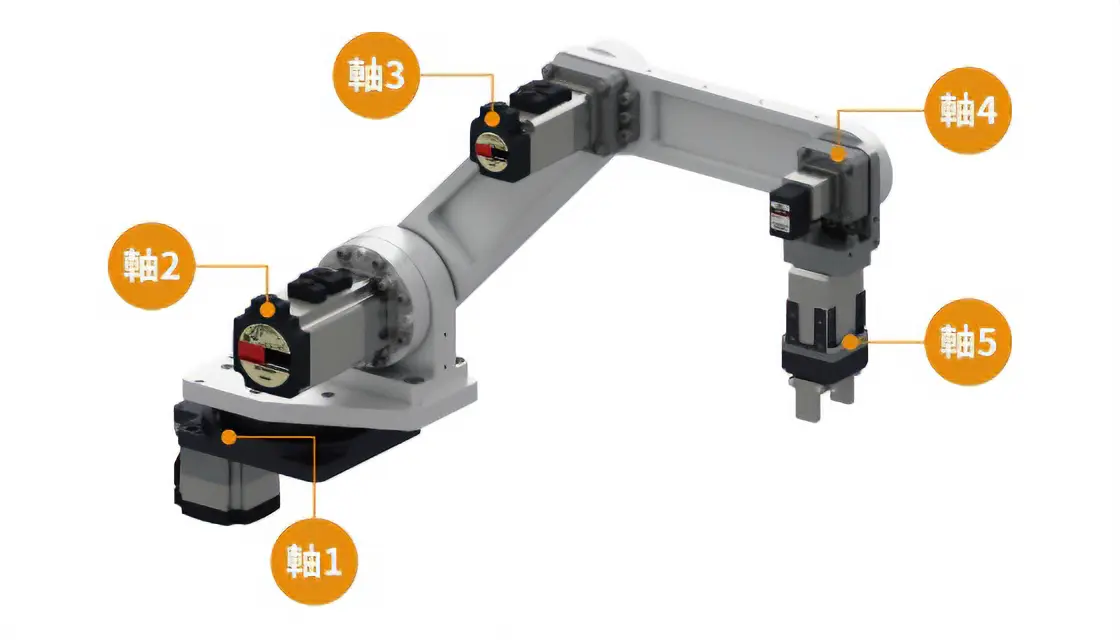

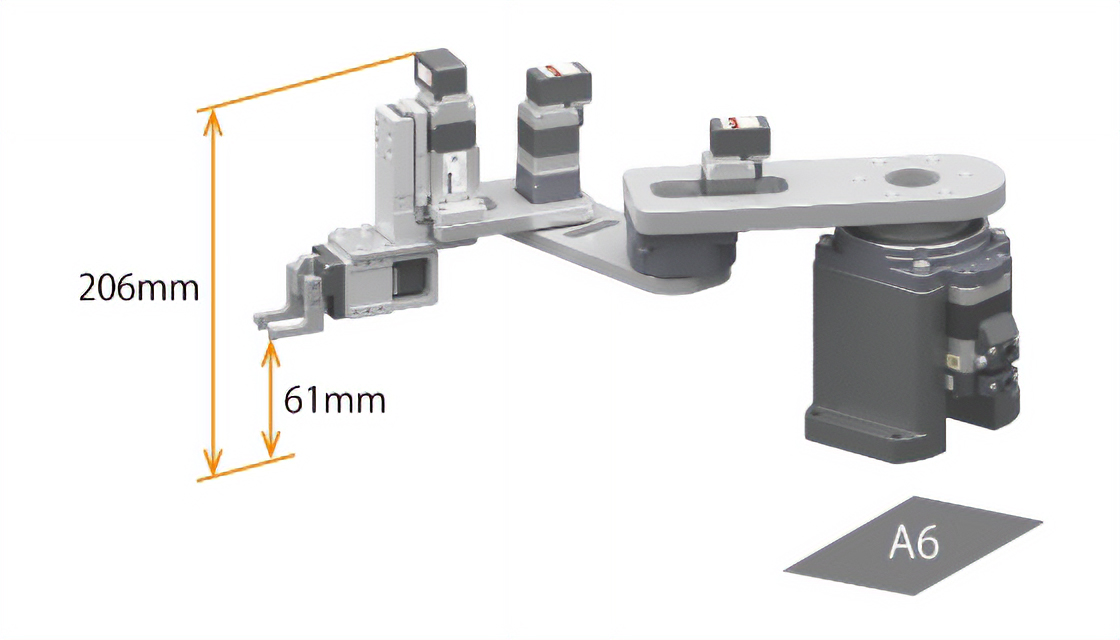

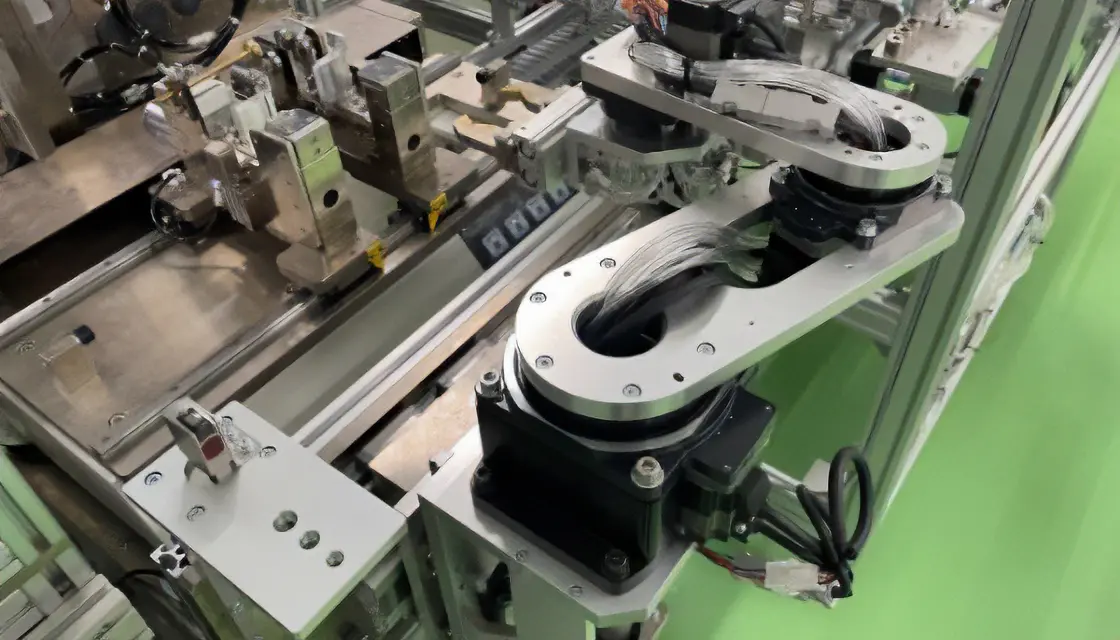

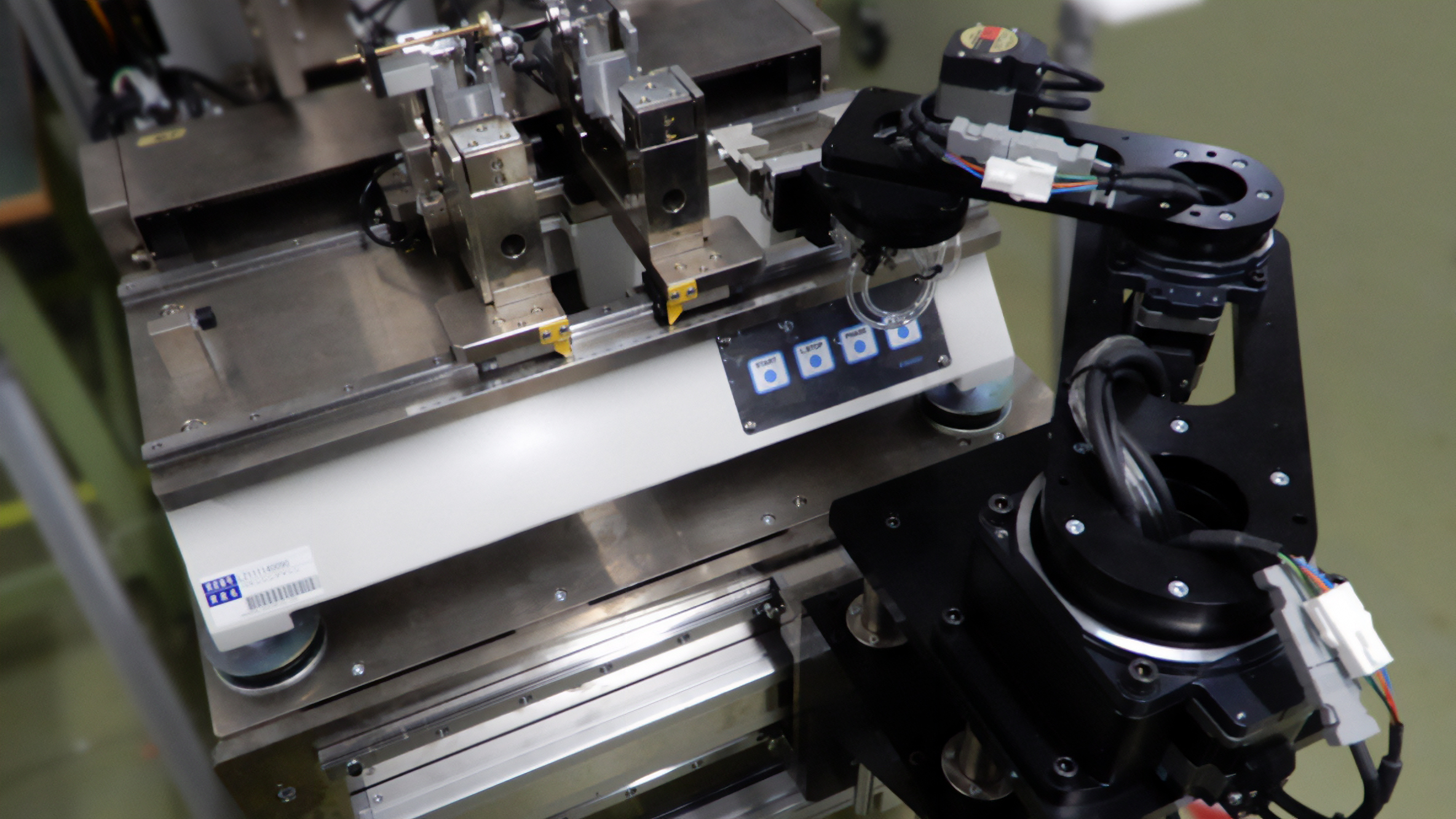

現状、鶴岡事業所の主要製品であるブラシレスモーターの生産ラインに内製スカラロボットの導入を進めています。「これまでは人が行ってきたワークの着脱・搬送を内製ロボットで自動化します。従来2名必要だった作業の代替ができ、2名分の活人化を達成する見込み。また、生産性も200%までアップする予定です」と話すのは、本プロジェクトのリーダーを務める佐藤。当初は市販の産業用ロボットの導入を考えたと言います。しかし、市販ロボットではサイズが大きく、厚みがあるため、既存の設備内にアクセスできない。そこでプロジェクトを立ち上げ、ロボットの内製へと舵を切ります。「自分たちの生産設備に合わせて仕様をカスタムできる点が、内製ロボットの利点ですね。今回立ち上げたスカラロボットは、一般的な産業用ロボットとは異なりアーム部分を薄くした機構を取り入れています。既存の設備に後から付ける場合は、どうしてもスペースが限られてしまうので、後付けできるロボットを心がけました」(佐藤)。

制御面の負担が大幅に軽減。ロボットコントローラMRC01で内製がより身近に

内製スカラロボットの立ち上げは、佐藤にとっても初めての経験でした。これまでにもロボットを製作しようと思ったことは、何度もあったのですが、制御面でのハードルが高くあきらめていたと言います。それを可能にしたのが、オリエンタルモーターのロボットコントローラMRC 01と専用プログラミングソフトMRC Studio(無料)です。

「チュートリアルも感覚的に理解できて、すごくわかりやすい。MRC 01が発売される前は、PLCで制御をしなければならなかったのですが、軸が多くなるほど、ラダープログラムを組むのが大変で、高いスキルが求められます。MRC 01なら、誰でも同じレベルでプログラミングができる。マニュアルを熟読しなくても、ロボットが制御できると思います」(佐藤)。たとえば、モーターを3台組み合わせた動きを再現する場合、MRC 01なら先端部分の座標を登録することで、3台のモーターの移動量が自動的に計算されて駆動します。一方、他の製品で制御を行う場合、モーターそれぞれに位置情報を設定しないといけません。同じ目標値へ動かすにしても、プログラム量が多くなってしまいます。「MRC 01がなければ、ロボットの内製は考えませんでしたね」と佐藤は語ります。

使い勝手においてもMRC 01の存在価値は大きいと佐藤は言います。「産業用ロボットはメーカーによって得意とするロボットタイプが異なります。生産ラインにA社とB社のロボットを入れれば、それぞれの使い方を学ばなければいけません。保守やメンテナンスを考えても、関わるスタッフ全員がその使い方を覚える必要がある。それに対して、内製ロボットとMRC 01の組み合わせなら、MRC Studioの使い方さえ覚えてしまえば、垂直多関節ロボット、スカラロボット、直交ロボット等の複数のロボットタイプに対応できるわけですから、そこも大きなメリットだと言えるのではないでしょうか」。

今回、鶴岡事業所に導入された内製スカラロボットの立ち上げには、設計に1週間、強度計算やシミュレーション、組み立てに1週間、そして制御プログラムや評価機を使っての動作検証に2~3日しか要していないと言います。「産業用ロボットはマニュアルを見ながら、メーカーに話を聞きながらのセットアップになるので、どうしても時間がかかります。その点、今回の場合、内製化の方がスムーズだと思いますね」(佐藤)。

また、コスト面での優位性も見逃せません。オリエンタルモーターでは垂直多関節ロボットの製作実例として、オリエンタルモーターの製品代が100万円以下で導入できることを紹介しています。ロボットの駆動モーターとしてセンサやバッテリが必要ないαSTEP AZシリーズ、制御が簡単なMRC 01を採用すれば、部品価格以外の面でもコスト低減が期待できます。単純にものを動かすだけの場合、産業用ロボットではオーバースペックになるケースがありますが、内製ロボットなら必要な機能のみに絞ることができ、費用対効果の面でもメリットがあります。

「鶴岡事業所にはさまざまな生産ラインがあるので、今後はいろんな設備に設置できるような汎用性のあるロボットの内製を考えています。まだ設計は完璧だとは思っておらず、より完成度を上げたいところです」(佐藤)。

若手エンジニアが1人で立ち上げ。社員の育成にも有効

-

つくば事業所 生産技術部 中村凌太 -

つくば事業所 生産技術部 遠藤正夫

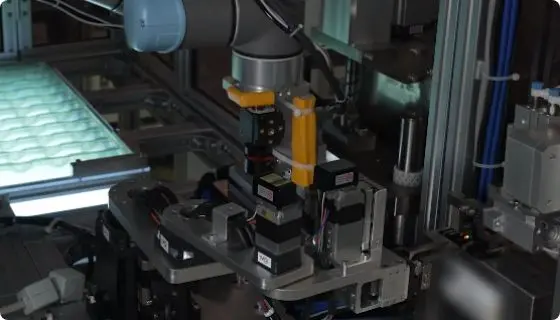

鶴岡事業所の内製スカラロボットにも使用されているαSTEP AZシリーズ。このモーターは相馬事業所で製造されており、受注増による生産性向上が求められていました。これまで人の手で組み立てられていたαSTEP AZシリーズのセンサ部分を内製ロボットで自動化したのが、遠藤や中村を中心としたエンジニア10名ほどのチームです。これにより150%の生産性向上と2名の活人化を実現しました。

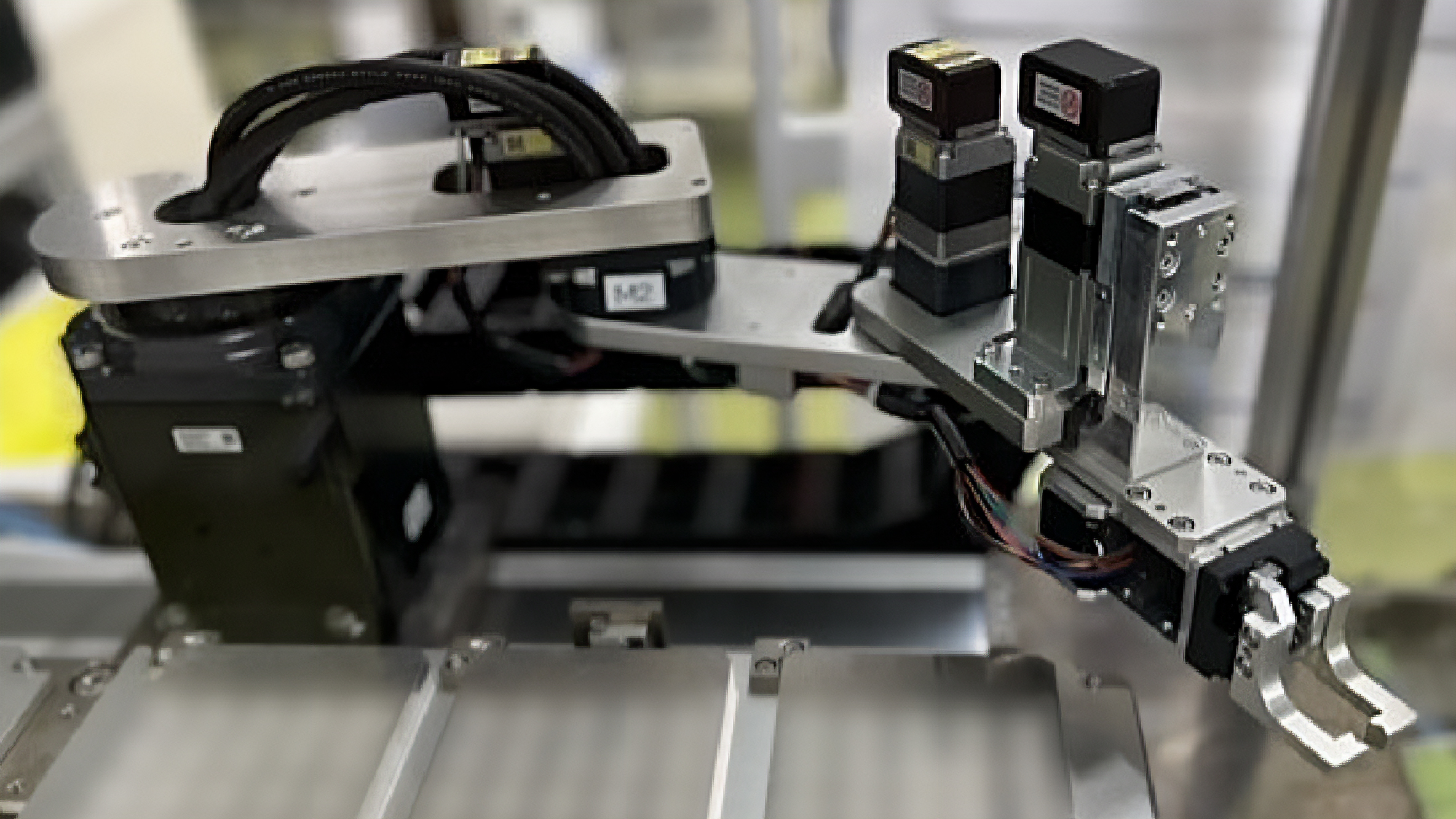

しかし、この過程でひとつ問題が発生します。仕入先から納品されたランダムに並んだ部品をピッキングし、専用パレットに整頓して並び替えるという作業が必要になったのです。この作業を自動化で解決する課題(要素技術開発)に、生産技術経験がまだ2年目の中村が抜擢されます。中村は試行錯誤の末、最終的に専用装置を立ち上げ、課題を達成しました。一般的に同様の装置を新しい社外製作先に依頼する場合は約10ヶ月の製作期間を要しますが、今回中村が設備製作に要した期間は2.5ヶ月であったと言います。

「設計は初めてだったのですが、生産技術部内で他設備での内製スカラロボット事例を共有しており、設計済みの実機を流用できたので、経験の浅い私でも立ち上げに時間はかかりませんでした。そのぶん要素技術開発に時間をかけることができたのは大きかったです」(中村)。

今回の内製ロボット導入により、0.5人の活人化と16.2万円/月の原価削減効果も得られました。「ロボットの機構に関しては、なるべく標準化したものを流用して時間短縮につなげることが重要です。今回の装置立ち上げでは、若手エンジニアでも簡単にロボットが内製できることを証明し、要素技術開発へのチャレンジというスキルアップにもつながりました」(遠藤)。

ロボット内製におけるオリエンタルモーターのサポート

「ロボットの内製化おいて、残る課題はモーターの選定くらいでしょうか。モーターに対して許容できるトルクがどのくらいあるのか、モーター1台なら選定しやすいのですが、何軸もあると機構がたわみ、決められた位置に停止させることが難しくなります。逆に言えば、そこさえクリアできれば、ロボットの内製はメリットが大きいと思います」と語る、遠藤。オリエンタルモーターでは、専任スタッフがお客様に代わって最適なモーターを選定するサポートサービスをご用意しています。スカラロボットや垂直多関節等の多くのロボットタイプにも対応可能です。また、今回の社内設備に採用したものと類似する、実際に内製した各種ロボットの仕様や外形寸法に関する資料をご用意しています。

コンパクトで生産ラインに合わせた設計、立ち上げ時間やダウンタイムの短縮、導入・運用コストの低減など、内製ロボットにはさまざまなメリットがあります。「オリエンタルモーターの社内生産設備では、標準化がキーワードです。誰でも簡単に扱えるコントローラによって内製ロボットを標準化し、各地の生産拠点へ展開していきます」(遠藤)。

自動化をお考えのお客様は、ぜひロボットの内製を検討してみてはいかがでしょうか。オリエンタルモーターに、お気軽にお問い合わせください。

製品選定段階から装置設計をサポート

- 専任スタッフがお客様に代わってモーターを選定します。

- 当社内製装置の仕様や外形寸法に関する資料をご用意しています。

詳細は電話、またはWEBからお問い合わせください。